「ネガティブ思考」が止まらないときの抜け出し方|脳の仕組みで解説

目次

はじめに|ネガティブ思考は「性格」ではない

「また悪いこと考えてる…」

「自分だけうまくいかない気がする」

そんなふうに、ネガティブな思考が止まらなくなってしまうこと、ありませんか?

しかも厄介なのは、「考えないようにしよう」とすればするほど、頭の中でグルグル回り続けること。

気がつけば、過去の後悔や未来の不安で頭がいっぱいになり、眠れなかったり、行動できなくなったりしてしまいます。

でも安心してください。

ネガティブ思考は、性格ではなく“脳の反応”なんです。

つまり、正しく理解すれば、少しずつ手放していくことができます。

この記事では、「ネガティブ思考が止まらない理由」と「抜け出すための脳の使い方」を、脳科学的な視点と実践ステップの両面からわかりやすくお伝えしていきます。

あなたの思考グセが、今日から少しでも軽くなりますように。

2. 脳の仕組みから見るネガティブ思考の正体

ネガティブな思考は、「自分の性格のせい」と思われがちですが、実は脳の生存本能による“防衛反応”でもあります。

私たちの脳には「扁桃体(へんとうたい)」という部位があり、ここが不安や恐怖、怒りなどの“危険サイン”を感知するセンサーのような役割を持っています。

たとえば…

- 人前で失敗したらどうしよう

- あの人に嫌われてるかも

- うまくいかない気がする

こんな思考が自動で浮かぶのは、脳が「危険を避けること」を最優先しているから。

これは原始時代から私たちに備わっている“生き延びるための仕組み”なんです。

さらに、ストレスや不安が続くと、扁桃体が過剰に反応しやすくなり、「扁桃体ハイジャック」と呼ばれる状態に。

これは、理性をつかさどる前頭前野の働きが弱まり、感情が暴走しやすくなる状態です。

つまり、ネガティブ思考が止まらないのは、「あなたが弱いから」ではなく、脳が“あなたを守ろうとしているサイン”なんです。

3. なぜ「止めよう」としても止まらないのか?

ネガティブ思考に気づいたとき、私たちはよく「もう考えないようにしよう」と自分に言い聞かせます。

でも実際は、意識すればするほど頭の中で繰り返し再生されてしまう。

これは、意志の弱さではなく、脳のしくみとして起きている自然な現象です。

この状態を脳科学では「皮肉過程理論(アイロニックプロセス)」と呼びます。

簡単に言うと、「考えないようにしよう」とすると、脳は逆に“その考えを監視し続ける”のです。

たとえば、

「ピンクの象を想像しないでください」

と言われると、むしろピンクの象が頭に浮かびますよね?

これと同じで、

「不安にならないようにしよう」

「気にしないようにしよう」

と思えば思うほど、脳はその“不安”や“気にしていること”を意識の中に保ち続けるんです。

つまり、ネガティブ思考は「無理に消そうとするほど強くなる」という落とし穴があります。

だからこそ、必要なのは「消す」ことではなく、自然と“手放せる状態”をつくること。

そのための具体的なステップは、次の章で紹介していきます。

4. 抜け出すための実践ステップ|「気づく→受け入れる→ずらす」

ネガティブ思考を止めようとするのではなく、自然に“ゆるめる”ためのステップを紹介します。

コツは「無理にポジティブにしよう」とするのではなく、思考との向き合い方を変えることです。

Step①|気づく

まずは、「あ、いまネガティブになってるな」と思考に気づくこと。

気づくだけで、脳の“自動モード”からいったん離れることができます。

例:

「また“どうせ無理”って考えてるな」

「今“失敗する未来”を想像してるな」

Step②|受け入れる

すぐに消そうとせず、

「そう思っちゃうのもしょうがないよね」と受け入れること。

否定するとかえって強まるので、“そこにある”と認めることが手放しの第一歩です。

Step③|ずらす

思考が少し落ち着いてきたら、視点を少しずらしてみる。

「でも本当にそう?」「別の見方をするなら?」と問い直すことで、思考の幅が広がり、感情もゆるみます。

✔ 例:

×「私はダメな人間だ」

→ ○「落ち込んでるだけで、価値がないわけじゃない」

×「うまくいかないかも」

→ ○「うまくいく可能性も、きっとある」

この「気づく→受け入れる→ずらす」をセットで繰り返すことで、脳に新しい思考パターンを覚えさせていくことができます。

5. 思考グセを変えるコツ|習慣が脳を書き換える

ネガティブ思考は“クセ”のようなもの。

つまり、反復されることで強化されるけれど、逆に言えば、小さな習慣の積み重ねで、脳の回路を新しく作り変えることも可能なんです。

これを脳科学では「可塑性(かそせい)」といいます。

脳は、よく使う思考パターンを「効率がいい」と判断して、どんどん自動化します。

だからこそ、ネガティブなセルフトークを繰り返していると、それが定着しやすくなる。

でも反対に、ポジティブすぎない“現実的でやさしい言葉”を、毎日の中で少しずつ取り入れていくことで、思考の通り道は少しずつ書き換わっていくんです。

🔄 思考グセを変えるための毎日の習慣例

- 「私はダメだ…」→「落ち込むこともあるよね」と言い換える

- 毎晩寝る前に「今日がんばったこと」を3つメモする

- 朝イチで「今日やってみたいこと」を小さく宣言してみる

- ネガティブになったら「でもそれって100%そうかな?」と問いかける

大切なのは、「完璧にポジティブになる」ことではなく、“選び直す”ことを少しずつ習慣にすること。

習慣は、脳を静かに、でも確実に変えていきます。

6. まとめ|「考え方」は選び直せる

ネガティブな思考は、あなたの性格ではありません。

それは、脳があなたを守ろうとしている正常な反応。だからこそ、自分を責める必要なんてまったくないんです。

ただ、もしその思考に疲れているなら、「考え方を選び直す」ことは誰にでもできる。

消そうとせず、気づいて、受け入れて、少しずつずらしていく。

その繰り返しが、あなたの脳に新しい回路をつくります。

ネガティブ思考を“ダメなもの”として排除しようとせず、「あ、今そう考えてるな」とやさしく見つめることから始めてみてください。

心は少しずつ、でも確実に整っていきます。

あなたには、自分の思考を味方につける力がちゃんと備わってるよ。

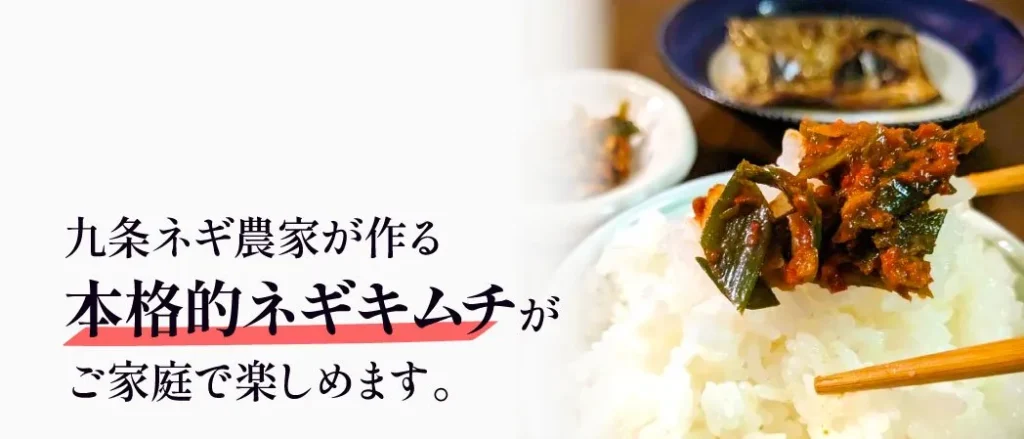

本格ネギキムチはこちら↑

草刈りの申し込みはこちら↑