韓国だけじゃない?世界のキムチ文化を巡る旅

目次

1. キムチ=韓国だけじゃない?発酵文化の広がり

キムチといえば「韓国の食べ物」というイメージが強いかもしれません。

実際、韓国ではキムチは国民食と呼ばれるほど生活に根付いた存在です。

しかし、実はキムチのような発酵野菜の文化は世界中に広がっているんです。

例えば、日本には「ぬか漬け」や「たくあん」、中国には「酸菜(スァンツァイ)」という発酵白菜があります。

ヨーロッパには「ザワークラウト」、中東には「トゥルシー」など、どの国にも独自の“発酵野菜”文化が存在しているのです。

これらの発酵食品は、どれも野菜を長期保存する知恵から生まれたもの。

冷蔵庫のない時代、人々は「どうすれば野菜を美味しく、長持ちさせられるか?」を工夫してきました。

そして行きついたのが、塩や香辛料、乳酸菌を使った“自然の保存技術”、つまり発酵です。

そして面白いのは、地域や文化によって味つけや香りが全く違うという点。

唐辛子を使う韓国キムチに対し、酸味を重視するヨーロッパのザワークラウト、日本の優しいぬか漬け…。

すべてに「その土地の個性」がにじんでいるんですね。

つまり、キムチというのは単なる料理名ではなく、“野菜を発酵させて守る文化”そのものとも言えます。

近年では、健康や腸活の観点から世界中でキムチが注目されており、「KIMCHI」としてスーパーで売られている国も増えています。

発酵文化の広がりを知ると、キムチの見方も少し変わってきませんか?

2. 韓国のキムチ:国民食と誇りの象徴

韓国で「キムチ」は単なる食べ物以上の存在です。それは文化であり、誇りであり、アイデンティティ。

朝昼晩すべての食事にキムチが並ぶのは当たり前で、お祝いごとや季節の行事、家庭の団らんにも必ずキムチが登場します。

なかでも特徴的なのが、「キムジャン(김장)」と呼ばれる冬の行事。

これは、冬の保存食として大量のキムチを家族や地域の人々と一緒に漬ける伝統行事で、ユネスコの無形文化遺産にも登録されています。

まさに「キムチを通して人と人がつながる」韓国文化の象徴です。

また、キムチは家庭の味でもあります。

家庭ごとにレシピが違い、材料や味付けも多種多様。

「うちは大根多め」「魚醤を多く入れる」「辛さは控えめで酸味重視」など、そのバリエーションの豊かさは、家庭の歴史や地域性を映し出しています。

そして現代では、キムチは韓国の「輸出文化」として世界でも注目される存在に。

「K-FOOD(韓国料理)」の代表格として海外のスーパーにも並び、健康志向の人々の間で「スーパーフード」としても支持されています。

つまり、キムチは韓国人にとって「食べ物」であると同時に、誇りを持って世界に発信する“文化資産”なんです。

3. 世界で愛される“ご当地キムチ”たち

キムチといえば韓国のもの、と思われがちですが、実は世界各地でその土地の食文化と融合した“ご当地キムチ”が生まれています。

発酵という自然の営みを活かした保存食は、世界中の人々の暮らしと寄り添ってきたのです。

たとえばアメリカでは、韓国系移民の影響もあり、ビーガン仕様やマイルドテイストのキムチが人気。

スーパーフードとしてのブームも後押しし、ヨーグルトのように「腸活フード」として日常に取り入れられています。

日本でも「キムチ」は独自の進化を遂げていて、白菜以外にも大根、キュウリ、さらには納豆との組み合わせなど、多彩なバリエーションが見られます。

「和風キムチ」という呼び名で、家庭料理にも定着しました。

さらに、東南アジアでは香草やフルーツを取り入れたキムチが登場。

たとえばタイではレモングラスや唐辛子を効かせたキムチが、現地の料理との相性の良さから支持を集めています。

また、フランスやドイツなどのヨーロッパでは、健康意識の高い層を中心に「発酵文化」の文脈でキムチが注目されており、ザワークラウトやピクルスと並ぶ“新定番”として浸透しています。

このようにキムチは、国境を越えて進化し続ける「世界の発酵フード」

それぞれの地域で、独自の素材やスパイスを加えながら愛されているのです。

4. 世界のキムチに共通する「発酵の知恵」

世界各国の“ご当地キムチ”にはそれぞれ個性がありますが、実はどれにも共通している「知恵」があります。

それは、発酵という自然の力を生かし、健康と暮らしを支える工夫です。

発酵とは、微生物の働きによって食材が変化する現象のこと。

キムチに使われる代表的な微生物は「乳酸菌」です。

この乳酸菌は、腸内環境を整えたり、免疫機能を高めたりすることが研究でも明らかになっています。

どの国でも共通して見られるのは、塩で素材の水分を抜き、発酵しやすい環境をつくること。

そして、地域の気候や文化に合わせて、スパイスや香草、果物などが組み合わされ、独自の味に仕上げられていきます。

たとえば韓国の伝統的なキムチは、冬の寒さを利用してゆっくり発酵させる「キムジャン文化」が根づいており、家族や地域のつながりを育む大切な行事にもなっています。

日本では冷蔵庫で手軽に保存しながら、発酵をゆるやかに進める工夫がされていたり、アメリカではパッケージごとに乳酸菌の量を管理した商品が人気です。

こうした背景には、「食べものを無駄にしない」「季節の恵みを長く楽しむ」という、昔ながらの知恵があります。

発酵は科学であり、文化であり、人々の暮らしの中に自然と根づいてきたのです。

5. キムチが結ぶ「文化」と「人」のストーリー

キムチは単なる保存食や健康食品にとどまらず、人と人をつなげる文化的な存在でもあります。

特に韓国では「キムジャン(キムチを漬ける年中行事)」という伝統があり、家族や近所の人たちが集まり、一緒にキムチを漬けることで絆を深める風習があります。

この風習には、「分け合う」という精神が息づいています。

大量に作ったキムチを親戚や友人に分けることで、感謝や思いやりの気持ちが行き交います。

まさにキムチは、味のある“コミュニケーションツール”でもあるのです。

最近では、アメリカやヨーロッパの一部でも「キムチ作りワークショップ」が人気となり、発酵食を学びながら人とのつながりを楽しむイベントとして定着しつつあります。

「一緒に作る」という体験が、言葉の壁を越えて心を通わせるきっかけになっているのです。

また、キムチはその国の食材や気候、宗教に応じてアレンジされ、地域の文化に溶け込む形で進化してきました。

たとえばイスラム圏ではハラール対応のキムチが登場し、ベジタリアン文化の強い国では魚醤を使わないレシピが支持されています。

このようにキムチは、多様性を受け入れながら人々の暮らしに寄り添い、文化を超えて“発酵の輪”を広げている存在です。

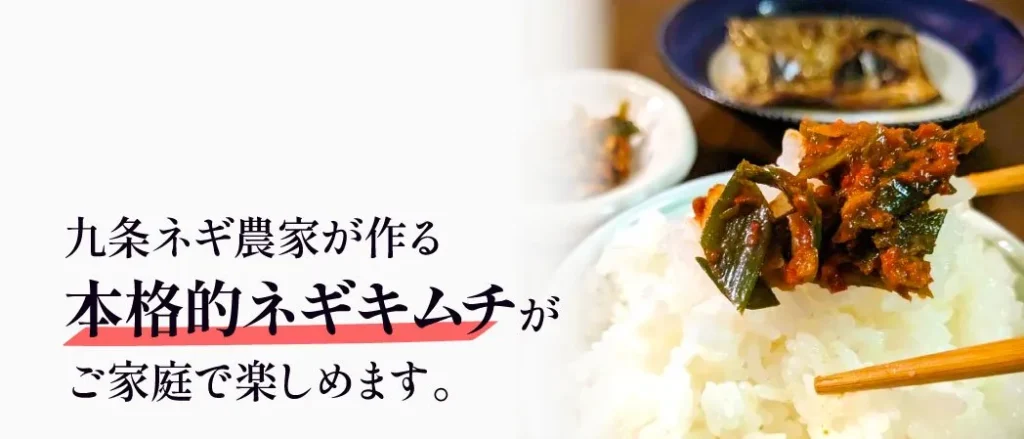

6. フープファームのネギキムチも、そんな“世界のひとつ”として

世界のキムチ文化を旅してきた最後に、ぜひ紹介したいのが日本・関西発の「フープファームのネギキムチ」です。

フープファームでは、自社で育てた新鮮なネギを使い、素材の旨みと発酵のちからを最大限に引き出す独自製法でキムチを作っています。

ネギ特有の辛味・甘み・香りを活かしながら、クセになる味わいとやさしい後味に仕上げているのが特徴です。

伝統的な発酵法と日本人の味覚に合う調整を重ねることで、毎日のごはんにぴったりの“飽きないキムチ”に。

これはもう「ネギとキムチの奇跡の出会い」と言っても過言ではありません。

キムチが文化をつなぎ、暮らしに彩りを添える食べ物であるなら、フープファームのネギキムチは、日本の風土と丁寧な手仕事が生んだ“ローカル発酵文化”のひとつ。

ぜひあなたも、この一口から広がる物語を、食卓で感じてみてください。

まとめ:キムチは“文化”そのもの。世界とつながる発酵食のチカラ

キムチは、単なる漬物でも、辛い食べ物でもありません。

「人と文化をつなぐ発酵食」として、世界各国で愛され、独自の進化を遂げています。

韓国の伝統を大切にしながらも、アメリカやフランス、日本など、それぞれの国でアレンジされ、その土地の食文化に溶け込むキムチたち。

それはまさに、「キムチ=世界の共通言語」と言えるほど、グローバルな広がりを見せています。

そしてそんな中で、日本・関西から生まれたフープファームのネギキムチも、「地元の素材」と「手仕事のこだわり」で、独自の文化を育んでいます。

腸を整え、心を癒やし、暮らしに彩りを添える――。

そんな“食べる旅”のひとつに、ネギキムチという選択肢を加えてみませんか?

草刈りの申し込みはこちら↑

インスタグラムはこちらから↑