秋は土づくりに最適!次シーズンに備える畑のリセット法

目次

1. 夏野菜のあと、畑をそのままにしていませんか?

夏の家庭菜園では、トマト・ナス・きゅうりなどの収穫で大忙しだった方も多いはず。

でも、収穫が終わったあとの畑――

そのまま放置していませんか?

「とりあえず片づけて、また春に考えよう」

「雑草が気になるけど、寒くなるしもういいか…」

そんな気持ち、よくわかります。

しかし、畑に何もしないで秋冬を越すのはとてももったいないことなんです。

土も“疲れる”って知っていましたか?

野菜を育てた後の土は、見た目にはわからなくても

・養分を使い切ってスカスカ

・根っこや害虫が残っている

・水はけが悪くなっている

など、栽培のダメージが蓄積した状態になっています。

このまま次の春を迎えると、連作障害や病気のリスクが高まり、せっかく植えた野菜がうまく育たない原因に…。

今こそ「畑を休ませて、整える」タイミング

秋は気温も安定し、作業がしやすい季節。

この時期に、畑を“リセット”してあげることで、次のシーズンの育ちやすさ・病害虫の少なさ・収穫量アップにつながるのです。

畑を放置するか、整えるか。

その差は、春になって“はっきり結果に出る”と言っても過言ではありません。

2. 秋は“土づくり”のベストシーズン!その理由とは?

「土づくりは春じゃないの?」と思う方も多いかもしれません。

でも実は、秋こそが畑のリセットや土壌改良にもっとも適した季節なんです。

✅ 理由①:気温と湿度が安定していて作業しやすい

秋は真夏ほど暑くなく、冬ほど寒くもない、ちょうどいい季節。

土の温度・湿度もほどよく落ち着いており、

堆肥や石灰などの分解・なじみが進みやすい環境が整っています。

このタイミングで手入れをしておけば、

冬の間にじっくり土が熟成され、来春にはふかふかの状態になってくれるんです。

✅ 理由②:「休ませながら整える」時間がとれる

春になると「早く植えたい!」と気持ちが先走り、つい準備が不十分なまま種まき・苗植えに進んでしまいがちです。

でも秋にしっかり土づくりをしておけば、

冬の間に土が自然と落ち着き、リセットが完了します。

急がず、余裕を持って畑の状態を整えられるのは、秋ならではのメリットです。

✅ 理由③:連作障害・病害虫対策になる

土をそのままにしておくと、

前作の根・菌・害虫の卵などが残って連作障害や病気のもとになってしまいます。

秋に土を耕し、石灰やたい肥を施すことで、

有害な成分を分解・中和し、新しい作物にとって安全な環境を作ることができます。

秋は“来年の収穫を育てる季節”。

今のうちに土を整えておくことで、春のスタートダッシュが大きく変わります。

3. 畑リセットの手順①:残渣の片づけと土の表面を整える

畑のリセットは、「使い終わったものをしっかり片づける」ところから始まります。

まずは、夏野菜の後片づけと、地表の状態を整える作業から始めましょう。

✅ ① 枯れた株や根っこを抜き取る

トマトやナス、ピーマンなどの夏野菜の株は、根が深くまで張っていることがあります。

収穫が終わったら、株ごとしっかりと抜き取って、土からの栄養の吸い残しを防ぎましょう。

・できれば根の深さまでスコップで掘る

・途中で切れてしまった場合は、根が自然に分解されるよう土をほぐしておく

※太い根や木質化した部分は、ゴミとして処分するか、乾燥させて後ほど堆肥化するのもおすすめです。

✅ ② 雑草・病気の葉・果実の残りを処理する

枯れた雑草、病気にかかった葉や実などが残っていると、そこから害虫や病原菌が越冬してしまう可能性があります。

- 雑草はなるべく根から引き抜く

- 黒く変色した葉や実は、土にすきこまず、別に処分する

- 枝や茎が硬いものは、はさみで細かくしてから捨てると◎

✅ ③ 表面の土を軽く耕して「空気を入れる」

残渣を片づけたら、表面の土を5〜10cmほど軽く耕しましょう。

これにより、

・酸素が入り、微生物の活動が活性化

・土の固まりがほぐれ、次の作業がしやすくなる

・残っている根やごみも見つけやすくなる

この「整える」段階を丁寧にやるかどうかで、

後の土壌改良の効果もグッと上がります。

4. 畑リセットの手順②:たい肥や石灰で土壌を改良する

残渣や雑草を片づけ、土の表面を整えたら、次は“土の中身”を整える作業=土壌改良です。

これにより、土の栄養バランスや酸性度を整え、次の作物が育ちやすい環境を作ることができます。

✅ ① 石灰で酸性を中和する(pH調整)

日本の土壌は雨が多いため、酸性に傾きやすいという性質があります。

酸性が強いままだと、作物の根の成長が阻害されたり、養分が吸収されにくくなります。

【石灰をまくときのポイント】

- 苦土石灰(マグネシウム入り)がおすすめ

- 1㎡あたり100〜150gが目安

- 土にまいた後、すぐにすき込まず、1週間ほどなじませると効果的

- 他の肥料やたい肥との混ぜすぎには注意(化学反応で逆効果になることも)

✅ ② 堆肥で有機物を補い「土を育てる」

たい肥は「肥料」とは少し違います。

どちらかというと、土の“体質改善”を助けるサプリメントのようなものです。

【おすすめのたい肥】

- 完熟牛ふんたい肥(においが少なく扱いやすい)

- バークたい肥(樹皮ベースで保水性・通気性アップ)

- 自家製生ごみ堆肥(発酵が十分なものに限る)

【施し方】

- 1㎡あたり2〜3kg程度が目安

- スコップで20cm程度までしっかりすき込む

- 石灰処理から1週間以上空けてから入れるのがベスト

石灰は“今の土を整える”

たい肥は“未来の土を育てる”

→ 両方セットでやることで、ふかふかで元気な畑がよみがえります。

5. 畑リセットの手順③:冬越しの準備と害虫・雑草対策

たい肥や石灰を使って土を整えたあとは、

畑を“休ませながら守る”冬の準備に入ります。

何もしないで放置するのではなく、春のためにできるケアを少しだけしておくと、次の栽培がぐんとラクになります。

✅ 冬越しのポイント①:畑を「裸にしない」工夫を

冬の乾いた風や霜にさらされると、土の表面が固くなり、微生物の活動が鈍ったり、水はけが悪くなったりしてしまいます。

【おすすめの対策】

- 刈った雑草や枯れ葉をマルチ代わりに敷く

- 不織布・防草シート・わらをかぶせる

- ソルゴー(緑肥)などを植えて土壌保護に活かす

※植物の根が張ることで、土の流出や固まりを防ぎます。

✅ 冬越しのポイント②:害虫や雑草の“越冬対策”をする

秋冬でも、土の中では虫の卵や雑草の根がじっと冬を越す準備をしていることがあります。

春になると一気に活動が始まり、害虫や雑草が大発生…なんてことも。

【おすすめの対策】

- 畝間をしっかり耕して、害虫や雑草の根を地表に出して乾燥させる

- 雑草の種が飛びそうな場所は、黒マルチや防草シートでカバー

- 落ち葉の下や隅の石の下など、越冬ポイントになりやすい場所もチェック

冬の間に「守りのひと工夫」をしておくことで、

春はトラブル少なく、安心してスタートできます。

6. まとめ|来春の豊作は「秋の土づくり」が決め手!

収穫が終わった後の畑を「ひと休み」させるか、「次につなげる準備期間」として丁寧に整えるか

この違いは、来年の野菜づくりに大きな差を生み出します。

秋は、気温も湿度も落ち着いていて、

堆肥や石灰がじっくりと土になじみ、土壌のバランスを整えるのに絶好の季節。

まさに、畑にとっての「回復期」といえるタイミングです。

✅ 秋のリセットは“未来の畑へのギフト”

- 土の表面をきれいにする

- 石灰でpHを整える

- 堆肥でふかふかの土を育てる

- 害虫・雑草の越冬を防ぐ

これらの小さなステップが、

春になったときに「うまく育った!」「病気が出にくい!」という結果となって返ってきます。

秋の土づくりは、来年の豊作への第一歩。

あなたの畑が、また元気に芽吹く準備を始める季節です🌱

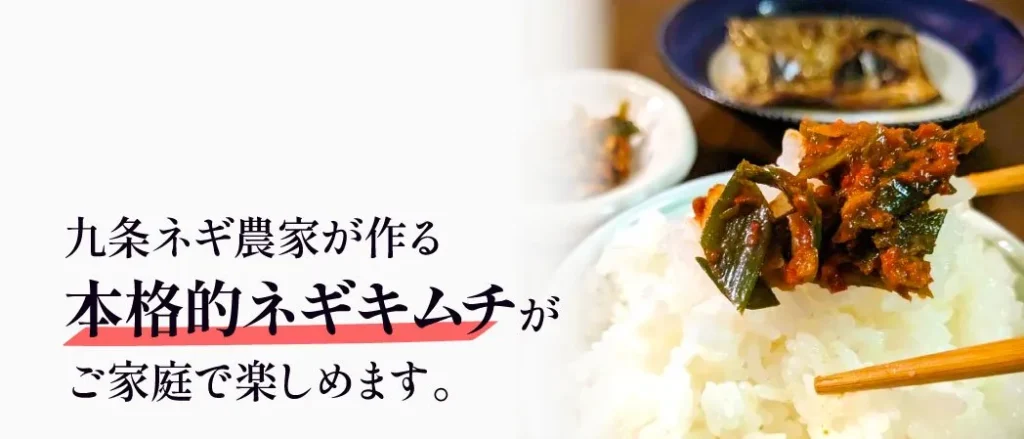

本格ネギキムチはこちら↑

草刈りの申し込みはこちら↑