秋に仕込むと春が変わる!来年に向けた“土づくり”スケジュール

目次

はじめに

秋の風が心地よくなってくると、家庭菜園や畑もひと段落…と思いきや、実はここからが“来年に差をつける土づくり”のチャンス。

土は、野菜や植物にとっての「家」。

この「家」を秋のうちに整えておくことで、春には根張りの良い、元気な野菜がすくすく育つんです。

特に初心者さんほど、秋の準備をしているかどうかで翌年の結果が大きく変わることも。

「まだ収穫が終わったばかりだし…」

「寒くなってきたから休もうかな」

と思うその前に、ほんの少しだけ土に目を向けてみませんか?

この記事では、初心者でも簡単にできる“秋の土づくり”を、スケジュール形式でわかりやすく解説します。

来年の春、「やっておいてよかった!」と思えるような準備、今日から始めましょう!

秋の土づくりが春の野菜を左右する理由

家庭菜園で春に元気な野菜を育てたいなら、「秋の土づくり」が欠かせません。

秋のうちに土を整えておくことで、春の野菜作りがぐっとスムーズになるのです。

気温が下がり、雑草や病害虫の活動も落ち着く秋は、土壌改良に最適な時期。

堆肥や石灰、緑肥などの資材をじっくりと土に馴染ませる時間が取れるため、微生物の働きも活発になり、栄養たっぷりのふかふかの土が育ちます。

一方、春になってから慌てて土を耕し始めると、資材が十分に分解されず、根の張りが悪くなる原因に。

特に初心者が家庭菜園でよく陥るのが「土づくりの遅れによる生育不良」。

秋にしっかり準備しておくことで、失敗をぐっと減らすことができます。春に健康な野菜を育てたいなら、秋の段階で「土に手をかける」ことが成功への第一歩なのです。

まずはチェック!秋の土壌の状態を知る方法

秋に土づくりを始める前に、「今の土壌状態を知る」ことがとても大切です。

家庭菜園で春に健康な野菜を育てたいなら、まずは土の性質を確認しましょう。

特に初心者の方が見落としがちなのが、pH(酸度)と排水性。

これらの要素によって、土壌改良の方法が大きく変わってきます。

土壌のpHは、ホームセンターやネットで購入できる「pH試験紙」や「土壌酸度計」で簡単に測定可能。

日本の多くの土は酸性寄りなので、春に向けて中性に近づける調整が必要な場合もあります。

また、水をたっぷりかけたあとに地面の乾き具合をチェックすると、排水性の良し悪しがわかります。

水がしばらく溜まるなら、通気性のある有機質や川砂の混入が効果的です。

このように、秋の土づくりは「土の健康診断」からスタートするのがポイント。

土の状態をしっかり把握しておくことで、春に向けた土壌改良がスムーズになり、野菜の育ちがグッと良くなりますよ。

土壌改良は“このタイミング”がベスト

秋の土づくりで失敗しないためには、土壌改良のベストなタイミングを押さえることが重要です。

野菜の栽培は、土の準備が9割。

だからこそ、今から春に向けて行動を始めることがカギになります。

ポイントは、「気温が下がりすぎる前」に土壌改良を始めること。

地域にもよりますが、9月下旬〜11月初旬が最適な時期といわれています。

この時期は、まだ土がやわらかく作業しやすい上、投入した堆肥や石灰が冬の間にじっくり馴染むベストシーズン。

時間をかけて土壌環境を整えることで、春の野菜が育ちやすい状態になります。

また、石灰を入れた後は2週間以上の間隔をあけてから堆肥を入れるのが基本。

これは成分の相互作用で土壌バランスを崩さないための大事なルールです。

「いつやるか」が、来年の収穫に大きな差をつけます。

ベストなタイミングを逃さず、しっかりと準備を進めましょう。

緑肥や堆肥を活用した秋の土づくり

秋は、春に向けての土づくりに最適な季節。中でも効果的なのが、緑肥や堆肥を活用する方法です。

これらを上手に取り入れることで、土の中に栄養を補い、ふかふかで通気性のよい土壌へと生まれ変わらせることができます。

まず、緑肥とは植物の力を活かした土壌改良法。

エンバクやヘアリーベッチなどを秋にまいて育て、冬前にすき込むことで、有機物として分解され、微生物の活動を活性化させます。

これにより、土の保水性や肥沃度が向上します。

次に、完熟堆肥の投入も秋の定番。

牛ふん堆肥や腐葉土などを土に混ぜ込むことで、春までにじっくりと土と馴染み、野菜の根張りを良くする環境が整います。

緑肥+堆肥のダブル使いで、微生物バランスも整いやすく、連作障害の予防にも効果的。

秋にこれらを施すことで、春の栽培スタート時点から、力強い土があなたの家庭菜園をサポートしてくれます。

冬を活かす!“寝かせる土”の管理ポイント

秋に土づくりをしたあとは、「寝かせる期間」がとても重要です。

冬の寒さを利用して病原菌を減らし、土のバランスを整えることで、春の栽培がグンとラクになります。

この工程を意識することが、失敗しない家庭菜園への第一歩です。

まず、堆肥や石灰、緑肥などをすき込んだあとは、しっかりと耕して土をなじませましょう。

耕した土は黒マルチや不織布などで覆い、雨による栄養の流出を防ぎます。

マルチは地温を一定に保ち、分解を促進する効果もあるためおすすめです。

また、定期的に表面を軽くほぐすことで、通気性が維持され、微生物の働きも活発になります。

ここで大事なのは、「放置しすぎない」こと。適度にチェックすることで、春にはふかふかの健康な土壌が完成します。

冬の間、ただ寝かせるのではなく、“育てる意識”で土を管理することが、来年の豊作へとつながるカギになります。

来年に備えるなら今!土壌を整えるスケジュール表

秋の土づくりスケジュールは、春の豊作に直結します。

季節ごとの作業をしっかり押さえることで、初心者でも健康な土壌を作ることができます。

ここでは、秋から春にかけての土壌改良の流れをわかりやすくご紹介します。

【9月中旬〜10月上旬】

・収穫後の残渣を撤去

・土壌のpHを確認し、石灰をまいて酸度調整

・よく耕して1〜2週間寝かせる

【10月中旬〜11月】

・堆肥・腐葉土をすき込み

・必要に応じて緑肥の種まき

・全面を軽く耕し、水はけや保水性を整える

【12月〜翌2月】

・黒マルチで土を覆い、栄養の流出を防ぐ

・月に一度ほど軽く表面を耕す

【3月】

・春作前の最終チェック

・必要に応じて追肥・再耕

このように、「今やるべきこと」を順序立てて進めることで、春にはふかふかで栄養たっぷりな土が完成します。

計画的な土づくりは、失敗しない家庭菜園

の最大のコツです。

忘れがちな注意点3選|やってはいけないNG土づくり

せっかく頑張っても、やり方を間違えると逆効果になるのが土づくり。

ここでは、秋の土づくりでやってしまいがちな「NG行動」を紹介します。

これを避けることで、春の野菜がグッと元気に育ちます。

まずNGなのが「未熟な堆肥をすき込む」こと。

発酵が不十分な堆肥はガスを発生させ、根腐れや病害の原因になります。必ず完熟堆肥を使用しましょう。

次に「酸度調整をせずに石灰と肥料を同時にまく」のもNG。

石灰と肥料を一緒に施すと、肥料成分が揮発したり結合して効果が薄れる恐れがあります。

石灰は施用後1〜2週間空けてから肥料を入れるのが基本です。

また「耕さずにそのまま土を寝かせる」のも要注意。土が固いままだと、水はけが悪く根が張りにくい状態に。

耕すことで空気を入れ、微生物の活動が活発になります。

そして最後に忘れがちなのが、「作物の連作障害を考慮しない」こと。

同じ場所に同じ野菜を続けて育てると、土の栄養バランスが崩れやすく病害虫のリスクが高まります。輪作を意識して、植え付け計画を立てましょう。

春に差が出る!秋のひと手間がもたらす成果とは

秋の土づくりは「春の野菜の出来」を左右する重要な準備期間です。

土の状態を整えることで、発芽率の向上・病害虫の抑制・収穫量アップといった、目に見える効果が期待できます。

特に、土の団粒構造を整えることは重要なポイント。

秋のうちに堆肥や緑肥を入れ、土に有機物を蓄えることで、春にはフカフカで水はけと保水性のバランスがとれた理想の土壌が完成します。

これにより、野菜の根張りが良くなり、健康的に育ちやすくなるのです。

また、秋のうちに酸度や栄養バランスを整えておくことで、春になってから慌てる必要がなくなり、スムーズに種まきや苗植えができるのも大きなメリット。

初心者でも失敗を防ぎやすくなります。

さらに、雑草対策や病原菌の減少にもつながるため、農薬に頼らない栽培がしやすくなるのも嬉しいポイントです。

たった一手間の積み重ねが、来年の収穫に大きな差を生む。それが「秋の土づくり」の力です。

まとめ

秋の土づくりは、来年の家庭菜園や農業にとって“スタート地点”ともいえる大切な準備です。

土壌の状態を見極め、堆肥や緑肥を使ってしっかり改良することで、春には病気に強く、育ちの良い野菜が育てられる理想的な土に変わります。

さらに、冬の間に「土を寝かせる」ことで微生物の働きが進み、よりふかふかの団粒構造に整えることができます。

この記事で紹介したスケジュールやNGポイントも参考に、無理のない範囲でひと手間かけてみましょう。

秋に仕込む行動が、春の大きな成果につながる――そんな実感を、ぜひあなたの畑でも体験してください。

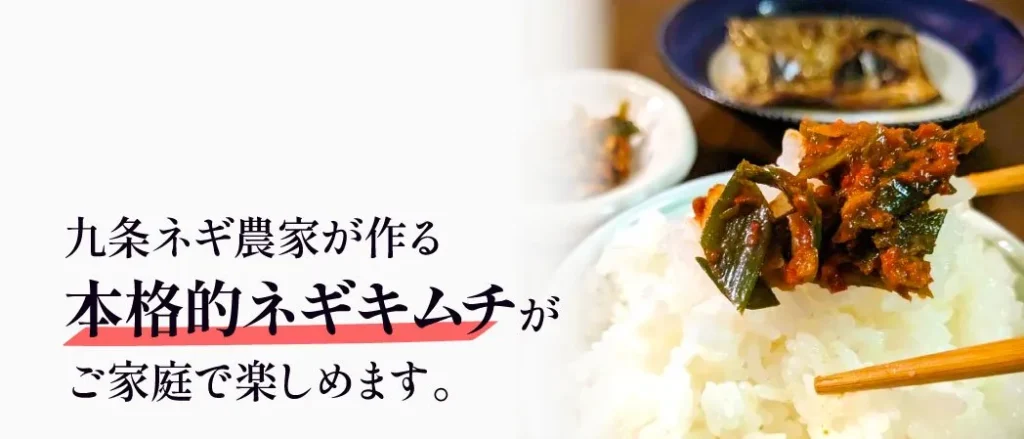

私たちが作る本格ネギキムチはこちら↑

草刈りの申し込みはこちら↑