暮らしの音・光・香り。五感を整えると疲れが減る理由

目次

はじめに

「家にいるだけなのに、なんだか疲れる」「ちゃんと休んでるのにスッキリしない」──そんなふうに感じたことはありませんか?

実はそれ、心や体の疲れではなく、“五感の疲れ”かもしれません。

私たちは日々、音・光・香り・温度・手触りなど、あらゆる「感覚の刺激」にさらされています。

これらが強すぎたり、合っていなかったりすると、知らないうちに脳がストレスを感じ、疲労感として現れることがあるのです。

この記事では、「音」「光」「香り」という3つの感覚に焦点をあてて、どんな刺激が疲れを招き、逆にどんな刺激が心と体を整えてくれるのかをやさしく解説します。

少しの工夫で、暮らしはもっと軽やかに変わります。五感を整えるヒント、一緒に見ていきましょう。

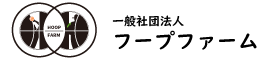

1. 五感と疲労感の関係:なぜ感覚が乱れると疲れやすくなるのか?

五感とは、視覚(見る)、聴覚(聞く)、嗅覚(においを感じる)、味覚(味わう)、触覚(触れる)のこと。これらは「感覚器官」と呼ばれる目・耳・鼻・舌・皮膚を通じて、脳に情報を送り続けています。

現代の暮らしでは、この五感が過剰に刺激されがち。

たとえば、スマホからの強い光、テレビの音、洗剤の香りなど、意識しなくても絶えず刺激が飛び込んできています。

これにより脳が休まるタイミングがなくなり、気づかぬうちに「情報疲れ」を起こしてしまうのです。

特に疲れやすい人は、無意識に感覚が敏感になっていることもあります。

これは「HSP(繊細な感受性を持つ人)」とも関連があり、音や光に過敏に反応して疲れやすくなる傾向があるのです。

五感の刺激を少し見直すだけで、頭がスッキリしたり、眠りが深くなったりと、体と心に目に見える変化が現れてきます。

それでは次に、具体的に「音」「光」「香り」の整え方を見ていきましょう。

2. 音で整える:静かな空間がもたらす心のリセット効果

私たちは毎日、想像以上にたくさんの「音」に囲まれて暮らしています。

テレビやスマホの音、車の通る音、近所の生活音など、一見なんでもないように思える音も、実は少しずつ私たちの神経をすり減らしていることがあるのです。

特に“常に何かが鳴っている”という環境にいると、脳は休まる暇がありません。

無意識のうちに注意を向けたり、情報処理をしたりと、心のエネルギーを使い続けてしまいます。

その結果、「なんか疲れる」「集中できない」「眠りが浅い」といった症状に繋がってしまうのです。

そんなときは、あえて「音を消す時間」をつくってみましょう。

たとえば、朝の5分間だけテレビやスマホをオフにして、窓を開けて外の自然音を感じてみる。食事中は音楽も消して、料理の香りや食感に意識を向ける。

このような“静寂の時間”は、心のざわつきをリセットし、自律神経を整えてくれる働きがあります。

また、どうしても無音が落ち着かない場合は、ヒーリングミュージックや自然音(雨音、小川のせせらぎなど)を取り入れるのもおすすめです。

耳にやさしい音は副交感神経を優位にし、リラックス効果を高めてくれます。

(おすすめの音楽)

音を「足す」のではなく、「引く」。

それだけで心の疲れがすっと軽くなることを、ぜひ体感してみてくださいね。

3. 光で整える:朝・昼・夜の“あかり”が心を左右する

私たちの心と体は「光」にとても敏感です。

特に“太陽の光”は、体内時計(サーカディアンリズム)を整えるために欠かせない存在。

朝の光を浴びることで、体は「今が朝だ」と認識し、自然と目覚めのスイッチが入ります。

朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を取り入れる習慣を作ってみてください。

10〜15分ほどで十分なので、ベランダに出たり、窓際で朝の支度をするだけでもOKです。

この朝の“光のシャワー”が、1日のスタートを前向きにしてくれます。

一方、夜になっても明るいままの環境は、心と体にストレスを与えてしまう原因になります。

スマホやPCのブルーライト、コンビニのような真っ白で明るすぎる照明は、脳を「昼間」だと勘違いさせてしまい、眠りを妨げたり、イライラ感を引き起こしてしまうことも。

夜の時間には、暖色系の優しい明かりに切り替えるのがポイント。

たとえば、電球色の間接照明やキャンドルの光は、リラックスホルモンである「メラトニン」の分泌を促し、ぐっすりとした眠りに導いてくれます。

「光をコントロールすること」は、自分の心をいたわること。

朝・昼・夜で光をうまく使い分けることで、心のバランスを保ちやすくなりますよ。

4. 香りで整える:鼻から脳へ届く“癒しのスイッチ”

香りは、五感の中でもとくに“脳へダイレクトに届く感覚”だといわれています。

心に残る思い出や、懐かしさを呼び起こす力があるのも、香りが脳の「記憶」や「感情」をつかさどる部分に強く働きかけるからです。

つまり、良い香りを取り入れることは、気持ちを整えるための“スイッチ”になるということ。

たとえば、ラベンダーの香りはリラックス、オレンジの香りは元気をくれるといったように、アロマにはそれぞれ効果の違いがあります。

おすすめは、アロマディフューザーを使ったり、お風呂に数滴の精油を垂らす方法。

もっと手軽に楽しみたいなら、ハンカチに香りをしみこませて持ち歩いたり、ピローミストで枕元を香らせるのも◎です。

忙しくて時間がなくても、香りは一瞬で気分を変える力があります。

自分の好きな香りを知っておくことは、自分をいたわる習慣にもつながりますよ。

5. 味覚で整える:食べることで“心が整う”ってほんと?

「おいしい」と感じる瞬間って、自然と笑顔になったり、ホッとしたりしませんか?

味覚は、ただの栄養補給だけでなく“心を癒す力”も持っています。

特に、好きな食べ物を食べたときや、あたたかいスープを飲んだときなど、体が安心を感じる瞬間には自律神経がゆるむことが知られています。

栄養バランスももちろん大切ですが、精神的な満足感も忘れたくないところ。

たとえば疲れている日は、無理にヘルシーなものばかり食べようとせず、「今日は自分にご褒美」と割り切って好きな味を楽しむのも◎です。

また、咀嚼(そしゃく)もポイント。よく噛むことでリズムが生まれ、気持ちを落ち着ける効果があります。

和食のような薄味でも、じんわり広がる旨味や食感をじっくり味わえば、心まで満たされる感覚が得られます。

「何を食べるか」だけじゃなく、「どんな気持ちで食べるか」も、心を整える大事な要素。

食は、日常にある最も身近な“心のセルフケア”かもしれませんね。

6. 触覚で整える:手ざわり・温度がストレスをやわらげる

触覚は、意外と見落とされがちですが、実は心を整えるうえでとても大切な感覚です。

あたたかい毛布にくるまれたとき、ペットをなでたとき、やわらかいクッションに触れたとき――そんな瞬間に、ふっと安心した経験はありませんか?

人の肌や布、風呂のお湯など、やさしい手ざわりやあたたかさは、副交感神経を刺激し、緊張をやわらげる作用があります。

とくに、手や足を温めることは、心の冷えや疲れにも効果的。

ストレスが溜まっているときは、手を温めるだけでもホッとすることがあります。

また、触覚は“今この瞬間に意識を戻す”力もあります。

好きな素材のブランケットやパジャマを使ったり、アロママッサージやハンドクリームで手をケアするのもおすすめ。

触れるという行為を通して、自分をいたわることができるのです。

五感の中でも、いちばん「自分の体」と直に関わるのが触覚。

だからこそ、やさしい触れ方や、肌にやさしいものを選ぶことは、心をほぐす近道になります。

7. 五感を整える習慣を、暮らしに取り入れる方法

五感を整えるために特別な時間を作る必要はありません。大切なのは、普段の暮らしの中で「ちょっと意識して取り入れる」ことです。

たとえば、朝起きたときにカーテンを開けて太陽の光を浴びる、夜にはお気に入りの香りの中でリラックスする――

そんな小さなことが、積み重なって心のバランスを整えてくれます。

音楽を聴きながら料理をする、観葉植物にふれる、季節を感じる食材を味わう。

これらはすべて「五感へのやさしい刺激」です。特別なスキルやアイテムは必要なく、すでに持っている感覚をちょっと意識するだけでOK。

また、五感のケアは「今、ここ」に気づくためのトレーニングにもなります。

過去や未来への不安に飲み込まれそうなとき、目の前の感覚に意識を向けると、心が“今”に戻ってくるんです。

1日1回でもいいので、「今日はどの感覚をいたわろうかな」と問いかけてみてください。

五感を整える暮らしは、自分を大切に扱う暮らしそのもの。

忙しい日常の中に、心の余白を作るためのシンプルな習慣です。

まとめ:五感が整うと、心と体が整う

「なんだか疲れが抜けない」「理由もなく気分が沈む」そんなとき、五感のバランスが乱れていることがあります。

音・光・香り・味・手ざわり――日々の暮らしの中で、私たちの五感はたくさんの情報にさらされ、気づかぬうちに疲れているのです。

でも、だからこそ。

ほんの少し、音楽を変えてみる。

カーテンを開けて、朝の光を浴びてみる。

お気に入りの香りで深呼吸してみる。

そんな小さな「五感のケア」が、自分をいたわる大きな一歩になります。

今の自分にとって“心地よい”と感じる感覚を、毎日の中にひとつでも取り入れてみてください。

五感が整うと、不思議なくらい心も体も軽くなります。

がんばるために頑張るんじゃなく、「整えることで楽になる」――そんな暮らしを、今日から少しずつ始めてみませんか。

草刈りの申し込みはこちら↑

インスタグラムはこちらから↑